1707 配管・計装ラインの編集

概要

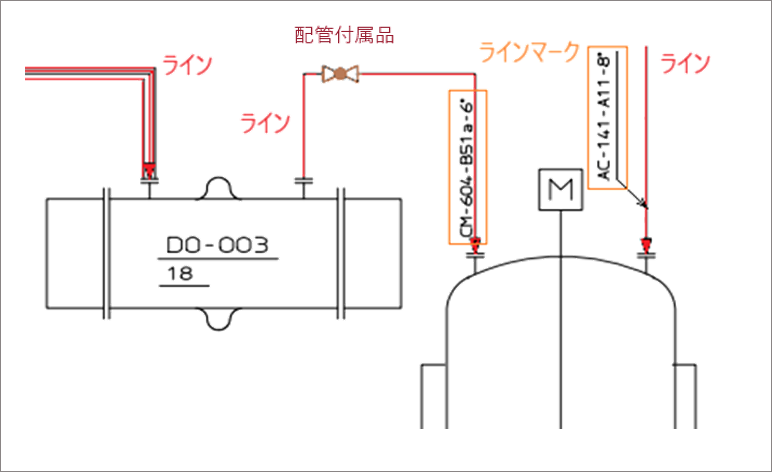

配管・計装ラインは機器間や機器-ライン間を結ぶ線分とその文字記号(ラインマークなど)で構成されます。

一般弁、配管付属品、計装品、機能シンボルはライン上以外にも配置可能です。また、後からラインを接続することができます。

ライン上にサイズ変化部品(機能シンボル)を入力すると、部品前後のパイプランのサイズを設定できます。

ラインの用語

配管ライン・計装ラインの作図で使用する用語について説明します。

-

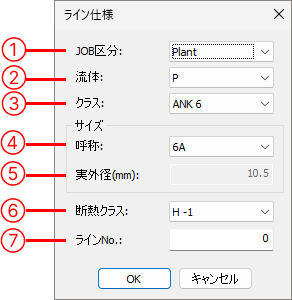

ライン仕様

ラインには、流体、クラス、サイズ、断熱クラス、ラインNo.、JOB区分などの属性があり、これらの属性のことを「ライン仕様」と呼びます。

-

ラインマーク

ライン仕様を表す文字列のことです。プラント属性で各項目の表示/非表示や表示順などを定義できます。

ラインマークは表記位置や引き出し位置などを指定できます。指定しない場合は表示されません。 -

ライン入力モード(成長モード)

ラインは(ラインに接続する)機器シンボルの接続ポイントや、画面上をクリックしたポイントを連続した線でつなげていきます。

終了するまでポイントを連続して追加するモードをライン入力モード(成長モード)と呼びます。

ライン入力モードのときに画面上の何もないところをクリックすると、そこを始点とし、機器をクリックするとノズルを作成します。ノズル始点やラインをクリックすると分岐始点となります。 -

ラインエッジ

配管ラインや計装ラインの直線部分を「ラインエッジ」と呼びます。

ラインエッジには一般弁、配管付属品、計装品、機能シンボルを挿入することができます。

配管ラインの編集

ライン入力モード(成長モード)で配管ラインを設定します。

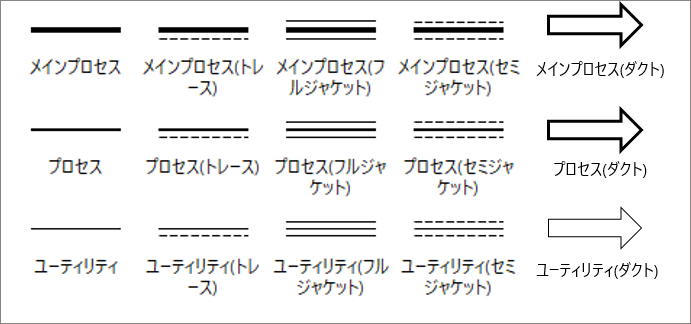

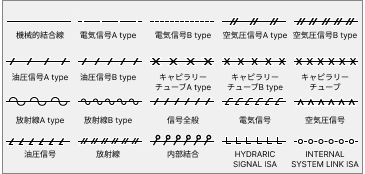

配管ラインタイプ

配管ラインには以下のタイプが用意されています。

タイプによりラインの表示が変わります。

ラインタイプのデフォルトは「メインプロセス」です。

配置済みのラインを選択して、プロパティからラインタイプを切り替えることもできます。

参考

-

各ラインタイプごとに設定される線の太さや、破線ピッチ等については、「16-08配管線図形」を参照してください。

配管ラインの操作概要

成長モードの開始

ホームタブまたは[新規作成]メニューの[配管ライン]の中からラインタイプを選択するか、ホームタブまたは[ライン]メニューから[成長]をクリックすると成長モードになります。

注意

- 成長モード操作中は、ラインタイプの切り替えはできません。

成長モードの終了

機器や配管付属品、ラインをクリックするか、ホームタブで[成長終了]をクリックすると、最後のポイントをライン終点として成長モードを終了します。

注意

- 始点が1つしかない状態で成長モードを終了しても配管ラインは作成されません。

配管ラインの入力種別

配管ラインが成長モードのとき、以下のようなライン種別で作図できます。作図中に種別を切り替えて作図することもできます。

-

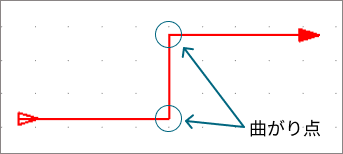

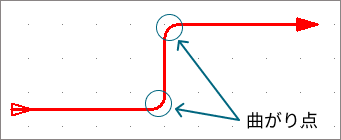

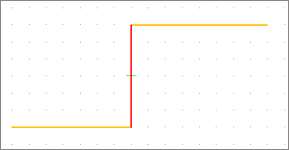

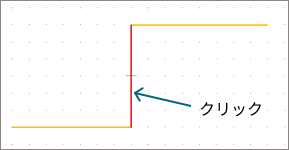

直交入力

ホームタブまたは[ライン]メニューから[直交入力]にチェックマークを付けると、直交入力ができます。曲がり点をクリックすると、90度の直角ラインを作図できます。

-

ライン成長最小エッジ長さの定義

直交入力時は、クリック位置で発生するエッジの長さがプロファイルキー「ライン成長最小エッジ長さ」の設定値より小さい場合、曲がり点を追加しません。

以下のプロファイルキーで設定できます。

テーブル名:TPidSettings

項目 キー デフォルト値 ライン成長最小エッジ長さ(mm) LINE_GROWING_MINIMUM_EDGE_LENGTH 1

-

-

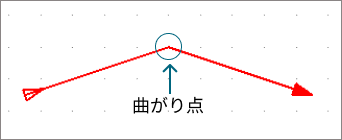

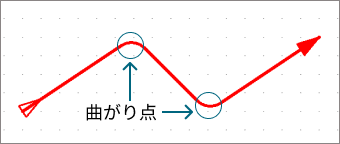

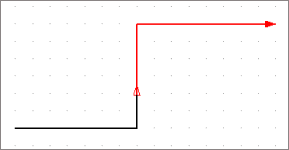

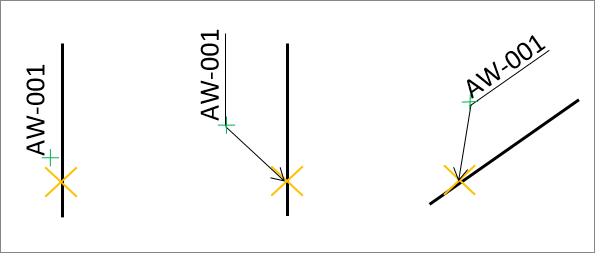

斜め入力

ホームタブまたは[ライン]メニューから[直交入力]のチェックマークを外すと、斜め入力ができます。曲がり点クリックすると、斜めにラインを作図できます。

-

R曲がり入力

ホームタブまたは[ライン]メニューから[R曲がり]にチェックマークを付けると、曲がり点(エッジ部分)をR曲がりにできます。

-

[直交入力]がオンのとき

-

[直交入力]がオフのとき

-

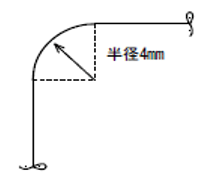

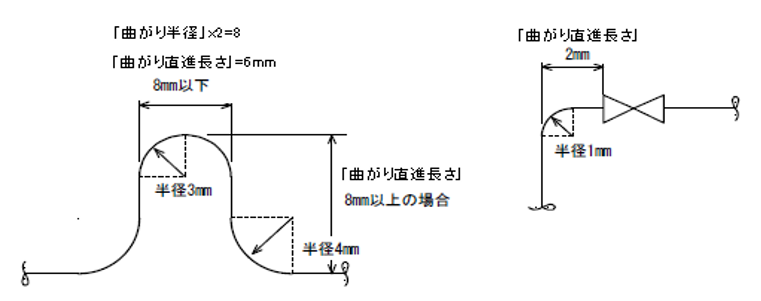

配管ラインエッジプロパティとR曲がりの半径について

R曲がりの配管ラインエッジを選択すると、プロパティウィンドウに[配管ラインエッジ]プロパティが表示されます。

[始点R曲がり]または[終点R曲がり]が[あり]のとき、半径設定が有効となりプロファイルキーで数値を設定できます。

-

曲がり半径の定義

以下のプロファイルキーで設定できます。

テーブル名:TPidSettings

項目 キー デフォルト値 曲がり半径(mm) LINE_CURVATURE_RADIUS 4

曲がり直進長さが「曲がり半径」の2倍以下となる場合、半径はその長さの1/2となります。

R曲がりの円弧の半径を求める際、始点側と終点側のエッジの短い方を参照して半径を求めます。

二重管やダクト等の複線の円弧は、内側/外側で半径を線の間隔分増減します。

-

スナップ

ホームタブまたは[表示]メニューで[スナップ]をオンにすると、一番近いグリッド点の座標に始点や終点が設定されます。

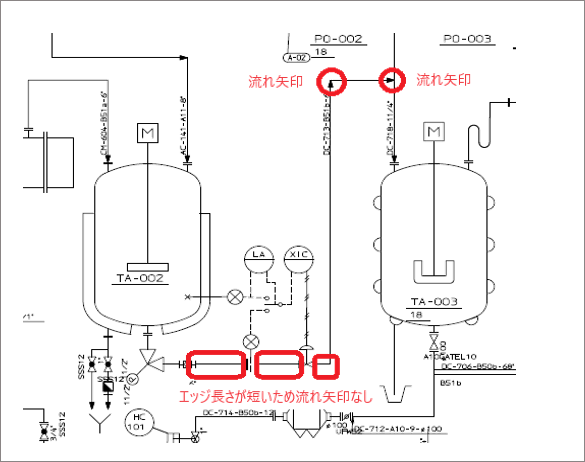

流れ矢印の表示/非表示

配管ラインのエッジに「流れ矢印」を表示したり非表示にすることができます。

-

表示の切り替え

プロパティウィンドウの[流れ矢印]で「自動/表示/非表示」を切り替えられます。デフォルトは「自動」です。

プロパティの設定が「自動」のとき、エッジの長さが流れ矢印の定義にある「流れ矢印自動表示最短エッジ長さ」より短い場合は、流れ矢印は表示されません。

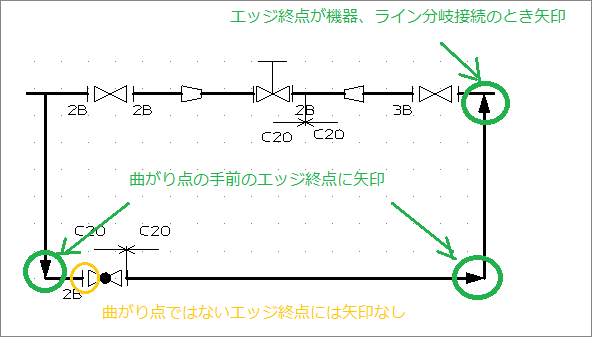

エッジの長さが「流れ矢印自動表示最短エッジ長さ」以上の場合、エッジ終点が機器やライン分岐接続、曲がり点のときに流れ矢印(▶)が表示されます。

ただし、エッジが機器に入る場合は、長さに関係なく矢印が表示されます。

-

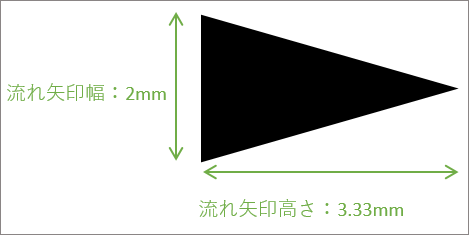

流れ矢印の定義

以下のプロファイルキーで設定できます。

テーブル名:TPidSettings

項目 キー デフォルト値 流れ矢印自動表示最短エッジ長さ(mm) LINE_FLUIDARROW_MINIMUM_EDGE_LENGTH 30 流れ矢印幅(mm) LINE_FLUIDARROW_ARROW_WIDTH 2 流れ矢印高さ(mm) LINE_FLUIDARROW_ARROW_HEIGHT 3.33 流れ矢印塗りつぶし(0:Off/1:On) LINE_FLUIDARROW_FILL 1 流れ矢印の比率は「3:5」です。

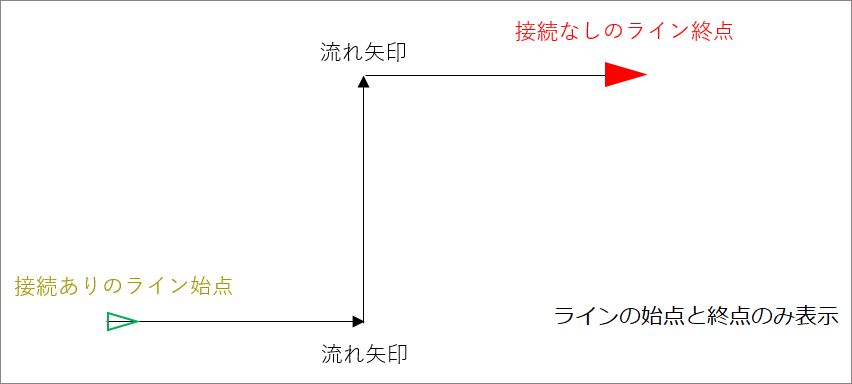

ライン接続確認

ラインを1つまたは複数選択したとき、(流れ矢印に関係なく)ライン始点と終点に矢印が表示されます。機器などに接続しているかどうかを確認できます。

参考

-

ライン接続確認用の矢印は図面編集ウィンドウ上のみ表示され、印刷時やDWG/DXFの出力時には表示されません。

-

ライン接続確認の矢印の種類

矢印はマーカーで表示されます。

- ライン始点側:▷

- ライン終点側:▶

始点接続なし

終点接続なし

始点接続あり

終点接続あり

※デフォルトのカラーです。

ライン始点と終点に表示され、途中のエッジ始点と終点には表示されません。

-

ライン接続確認の矢印の色

カラーリストウィンドウの以下の項目で設定できます。

- ライン接続あり矢印マーカー

- ライン接続なし矢印マーカー

-

ライン接続確認の矢印幅の定義

以下のプロファイルキーで設定できます。

テーブル名:TPidSettings

項目 キー デフォルト値 ライン接続確認矢印マーカーサイズ(pixel) LINE_CONNECTIONARROW_MARKER_SIZE 20 矢印の比率は「3:5」です。高さは自動で決まります。

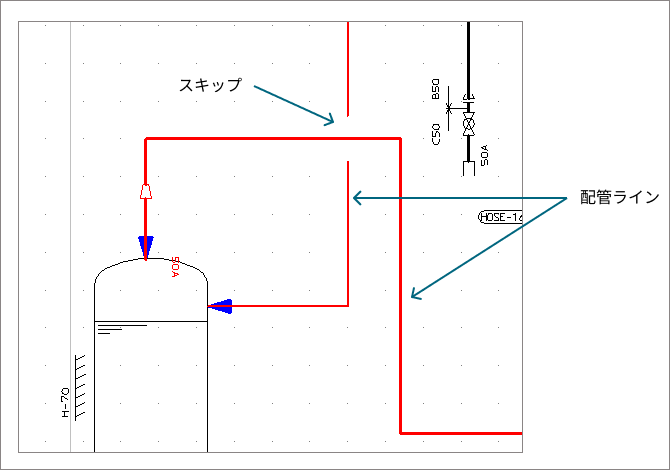

ラインの交差(スキップ)

ラインが交差するとき、優先順位の低い方のラインにはすき間が空きます。このことを「スキップ」といいます。

-

スキップの優先順位

-

ラインタイプ

メインプロセス > プロセス > ユーティリティ > 計装ライン

-

同じラインタイプ

横方向 > 縦方向

-

斜め方向の配管

水平方向から角度が小さい方が優先度が高くなります。

-

-

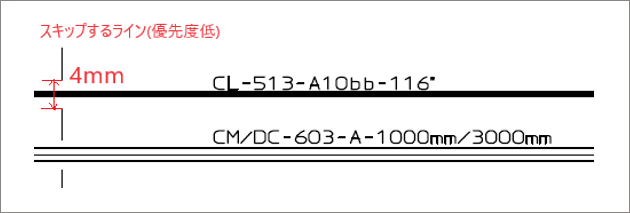

スキップ幅の定義

以下のプロファイルキーで設定できます。

テーブル名:TPidSettings

項目 キー デフォルト値 ライン交差時のスキップ幅(mm) LINE_SKIP_WIDTH 4

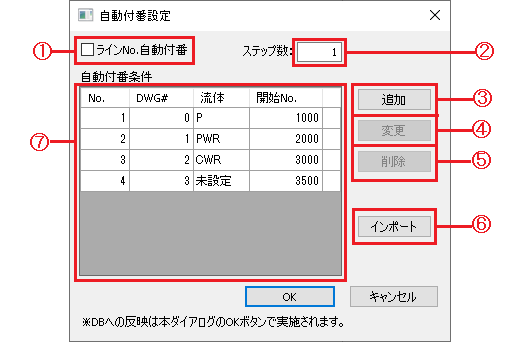

自動付番の設定

新規ラインを作成するときにラインNo.を自動的に付番するかどうかを設定できます。ラインNo.はDWG#ごと、流体ごと、図面ごとに開始No.とステップ数の設定ができます。また、ほかのLuから設定をインポートすることもできます。

-

自動付番の例

-

DWG#:0、流体:P、開始No.:1000、ステップ数5の場合

図面に関係なくライン仕様のラインNo.は1000,1005,1010,1015,…となります。DWG#の指定があれば、その図面だけライン仕様のラインNo.が1000,1005,1010,1015,…と付番されます。

-

流体が「未設定」の場合

自動付番ができます。Lu内のすべての流体記号-ラインNo.を取得して一番近いものから付けます。

-

例1の設定(DWG#:0、流体:P、開始No.:1000、ステップ数5)ですでにP-3011というラインが存在する場合

[ライン仕様]ダイアログは流体:P、ラインNo.:3015となります。

参考

-

自動付番の設定は、ラインNo.を自動で決めるだけです。流体記号-ラインNo.の重複チェックは[ライン仕様]ダイアログで行います。

-

-

自動付番の設定方法

自動付番をオンにし、条件を追加する手順を説明します。

-

図面を表示します。

-

[オプション]タブまたは[オプション]メニューの[自動付番設定]をクリックします。

-

[自動付番設定]ダイアログで設定をオンにしたり、必要に応じて条件を追加します。

-

①ラインNo.自動付番

自動付番のオン/オフを設定します。

-

②ステップ数

ラインNo.の増分を入力します。設定できるステップ数は1種類です。

-

③追加

クリックすると、[ラインNo.自動付番設定]ダイアログが表示され、条件を追加できます。追加した条件は[自動付番条件](⑦)に表示されます。

条件を追加する方法は、手順5を参照してください。 -

④変更

[自動付番条件](⑦)に登録している条件を選択しクリックすると、[ラインNo.自動付番設定]ダイアログが表示され、条件を変更できます。

条件を変更する方法は、手順5を参照してください。 -

⑤削除

[自動付番条件](⑦)に登録している条件を削除できます。

-

⑥インポート

クリックすると、[Lu選択]ダイアログが表示されます。Lu番号を選択すると、上書きをするかどうかのメッセージが表示されます。[OK]をクリックすると、上書きしてインポートします。

-

⑦自動付番条件

登録されている自動付番条件を一覧できます。

-

-

[追加]をクリックします。

-

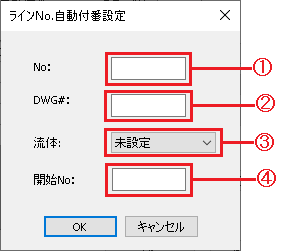

[ラインNo.自動付番設定]ダイアログで条件を設定します。

-

①No.

自動付番条件の番号が表示されます。

-

②DWG#

対象の図面No.(1~99999)を入力します。「0」にすると図面に関係なくラインNo.を付けることができます。

-

③流体

ドロップダウンリストから流体記号の一覧を選択できます。「未設定」を選択した場合も自動付番できます。コード付きの場合、()でコードを囲み表示します。

-

④開始No.

開始ラインNo.(5桁)を指定できます。

-

-

設定が完了したら[OK]をクリックします。

[自動付番設定]ダイアログの[自動付番条件]一覧に条件が追加されます。

-

[ラインNo.自動付番]にチェックマークが付いていること、[ステップ数]が入力されていることを確認し、[OK]をクリックします。

注意

-

同じ条件が複数ある場合は、条件番号が新しいほう(後続)の条件で付番されます。

-

配管ラインの新規作成

-

図面を表示します。

-

ホームタブまたは[新規作成]メニューの[配管ライン]の中からラインタイプをクリックします。

画面左下のステータスバーに「始点となるオブジェクトをクリックしてください」と表示されます。

-

始点をクリックします。

始点に指定した位置により以下のような動作になります。

始点の指定位置 クリック後の動作 機器 [ライン仕様]ダイアログが表示されます。 ライン クリックした位置をライン分岐始点(ライン接続あり)として[ライン仕様]ダイアログが表示されます。 配管付属品 ラインが接続可能な場合

その位置をライン始点(ライン接続あり)として[ライン仕様]ダイアログが表示されます。

ライン接続ができない場合

「このシンボルはラインと接続できません」と警告が表示されます。成長モードは継続します。接続できる位置をクリックしてください。

オブジェクト以外 その位置をライン始点(ライン接続なし)として[ライン仕様]ダイアログが表示されます。 -

[ライン仕様]ダイアログに必要事項を入力し、[OK]をクリックします。

項目名 入力タイプ 入力制限 備考 ①JOB区分 選択方式 - ②流体 選択方式 - ③クラス 選択方式 - ④サイズ:呼称 選択方式 - ⑤サイズ:実外径(mm) - - ⑥断熱クラス 選択方式 - ⑦ラインNo. 整数 5桁 自動付番設定が有効のときは、既存ラインNo.と重複しないように採番します。

重複している場合は警告ダイアログが表示されます。

流体記号-ラインNo.の重複チェックは手動([ライン仕様]ダイアログ)でする必要があります。

参考

-

全体のフローだけ簡単に入力したいときなどは、[ライン仕様]ダイアログをプロファイルキーで非表示に設定できます。

テーブル名:TPidSettings

項目 キー デフォルト値 ライン仕様ダイアログ表示 (0:なし/1:あり) VIEW_ENABLE_LINE_DIALOG 1 設定方法については、「17-08 P&ID編集画面(基本メニュー)」の「プロファイルの設定」を参照してください。

-

[ライン仕様]ダイアログを非表示にした場合、ライン仕様はすべて「未設定」となり、ラインNo.は「0」となります。

-

P&IDラインと3Dの配管は「流体記号+ラインNo.」で紐づけします。3Dの整合を確認するにはP&IDでも3Dと同じ「流体記号+ラインNo.」を入力してください。

-

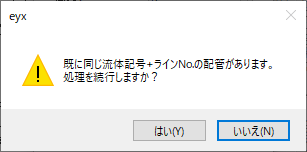

[ライン仕様]ダイアログでOKを押したとき同じ「流体記号+ラインNo.」を付けると「既に同じ流体記号+ラインNo.の配管があります」と警告メッセージが現れます。ただし流体記号が「未設定」や「ラインNo.」が0のときはこの警告は現れません。

画面左下のステータスバーに「パイプラインの次点をクリックしてください」と表示されます。

-

-

次点をクリックします。

指定した位置により以下のような動作になります。

次点の指定位置 クリック後の動作 機器 成長モードが終了し、配管ラインが作成されます。機器側には接続ノズルが生成されます。 ライン クリックした位置をライン分岐終点(ライン接続あり)として成長モードが終了し、配管ラインが作成されます。 配管付属品 ラインが接続可能な場合

その位置をライン終点(ライン接続あり)として成長モードが終了し、配管ラインが作成されます。

ライン接続ができない場合

「このシンボルはラインと接続できません」と警告が表示されます。成長モードは継続します。接続できる位置をクリックしてください。

オブジェクト以外 クリックした位置をライン途中点として追加し、成長モードが継続されます。次点をクリックするか、終了したい場合は、ホームタブまたは[ライン]メニューから[成長終了]をクリックします。 参考

-

Shiftキーを押しながらクリックすると、水平/垂直にラインが引けます。

-

既存の配管ラインの編集

成長と後退

既存の配管ラインを修正したい場合は、成長と後退を使用します。

-

修正したい配管ラインをクリックします。

-

配管ラインを編集します。

配管ラインの終点を変更したい場合

ホームタブまたは[ライン]メニューから[成長]をクリックし、次点をクリックします。

1つ前のラインポイントに戻したい場合

ホームタブまたは[ライン]メニューから[後退]をクリックします。

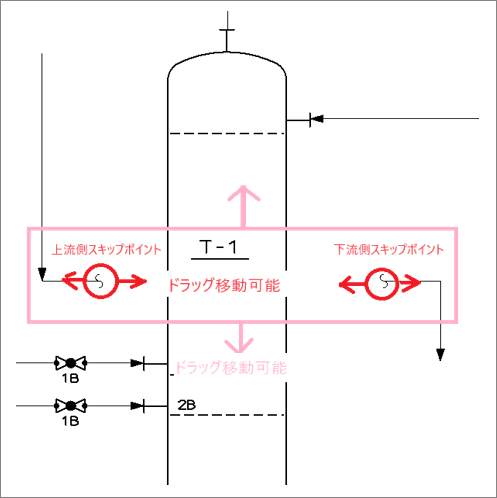

配管ラインエッジのスキップ

配管ラインが交差する場合、常に交差する部分はスキップしますが、以下のように機器を通過する場合などはスキップする位置を指定することができます。

-

シンボルタブから機能シンボルのスキップ(8030)をクリックします。

-

配管ライン上のスキップする始点を入力します。

-

再度、シンボルタブから機能シンボルのスキップ(8030)をクリックします。

-

配管ライン上のスキップする終点を入力します。

スキップポイント間のラインが非表示になります。

参考

-

スキップポイントのあるラインエッジ自体をドラッグして、位置を変更できます。

-

スキップポイントはドラッグで変更できます。

注意

- 計装ラインは機能シンボルの「スキップ:8030」の挿入はできません。計装ラインの端点に図形シンボルとして計装品「スキップ(計装ライン用):3169」をつなげることでスキップを表現できます。

ライン分割

配置した配管ラインを2つに分割することができます。

分割位置の接続情報はなくなります。

ラインエッジを選択して分割、またはあとからラインを選択して分割する方法があります。

方法1:ラインエッジを選択して分割

-

ラインエッジを選択します。

参考

-

クリックした位置が分割されるため、必要に応じて分割する位置を再クリックします。

ここでは例として以下の部分をクリックしています。

-

-

ホームタブまたは[ライン]メニューから[分割]をクリックします。

以下のように分割されます。

方法2:配管ラインと分割位置を指定して分割

-

ホームタブまたは[ライン]メニューから[分割]をクリックします。

画面左下のステータスバーに「配管・計装ラインの分割位置をクリックしてください」と表示されます。

-

分割したい配管ラインと位置をクリックします。

指定した位置で分割されます。

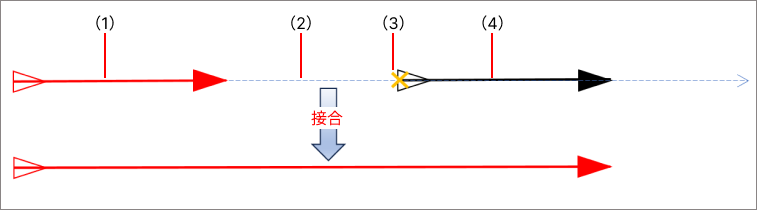

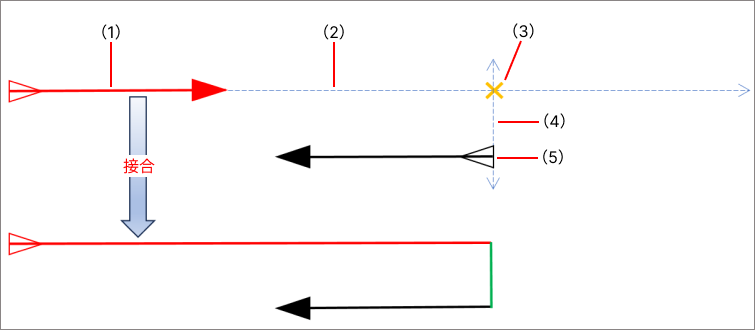

ライン接合

2つのラインを結合して1つのラインにすることができます。

接合元のラインのことを「元ライン」、接合元のエッジのことを「元エッジ」といいます。

始点・終点の接続先がない場合は接合できません。

接合先のラインエッジの端点につなげて1つのラインになります。

方法1:ラインを2つ選択して接合

-

接合したいラインを2つ選択します。

-

ホームタブまたは[ライン]メニューから[接合]をクリックします。

ラインが結合されます。

参考

-

接合先のラインエッジを選択すると「元ライン終点 → 接続先ライン始点」もしくは「元ライン始点 → 接続先ライン終点」となるように接合します。どちらにも該当する場合は、「元ライン終点 → 接続先ライン始点」となります。

方法2:ラインまたはエッジを1つ選択して接合

-

ラインまたはエッジを1つ選択します。

-

ホームタブまたは[ライン]メニューから[接合]をクリックします。

画面左下のステータスバーに「接合先エッジを選択してください」と表示されます。

-

接続先のラインまたはエッジをクリックします。

ラインが結合されます。

参考

-

接合先のラインエッジを選択すると「元ライン/エッジ終点 → 接続先エッジ始点」もしくは「元ライン/エッジ始点 → 接続先エッジ終点」となるように接合します。どちらにも該当する場合は、「元ライン/エッジ終点 → 接続先エッジ始点」となります。

-

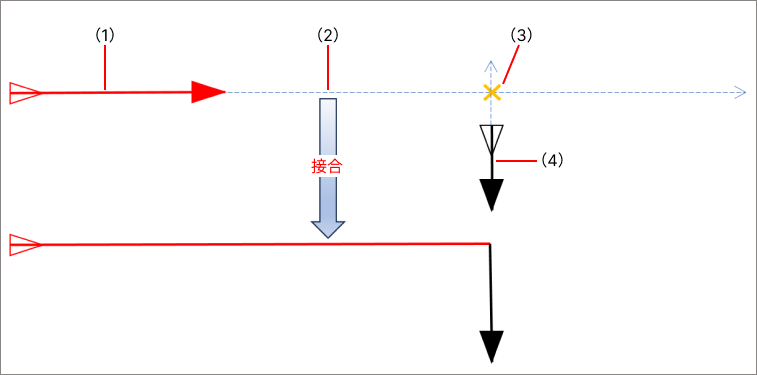

接合条件の例

-

元エッジ(1)の延長線(2)と接続先エッジ(4)の始点に交点(3)が見つかった場合

元エッジを接続先エッジの終点まで延長し、接続先エッジを削除してラインを接合します。

-

元エッジ(1)の延長線(2)と接続先エッジ(4)の逆方向の延長線に交点(3)が見つかった場合

元エッジの終点と接続先エッジの始点を交点まで延長し、ラインを接合します。

-

元エッジ(1)の延長線(2)と接続先エッジ(5)に直交する無限遠線(4)に交点(3)が見つかった場合

元エッジの終点を交点まで延長し、交点から接続先エッジの始点までのエッジを追加しラインを接合します。

-

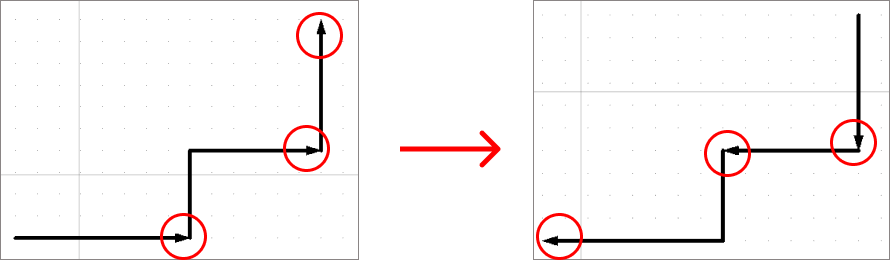

流れ方向の切り替え

配管ラインの流れ方向を反転することができます。

-

変更したい配管ラインをクリックします。

-

[ライン]メニューから[流れ方向切替]をクリックします。

流れ方向が変更されます。

流れ方向依存特性がある配管部品について

ライン上に「流れ方向依存特性(FDR)」が左右(1)または左右(2)となっている配管部品がある場合は、「配管ライン中に流れ方向に依存するシンボルがあります。実行しますか?」というメッセージが表示されます。

[はい]をクリックすると、「流れ方向依存特性(FDR)」が左右(1)または左右(2)の配管部品は反転シンボルに置き換わります。

対象シンボル

流れ方向が決まっている部品挿入時や、流れ方向の切り替え時は反転シンボルに置き換わります。

参考

-

FPAC、FINSの部品で「流れ方向依存特性」が「左→右(1)」もしくは「右→左(2)」のシンボル、「左→右(1)」と「右→左(2)」のシンボルは互いに反転シンボルとなっています。

-

反転シンボルが見つからない場合はエラーとなります。

-

流れ方向依存特性(FDR)はFPACではW#9、FINSではW#69です。

-

別図取合シンボルについては、「別図取合の設定」を参照してください。

挿入するエッジの角度:Θ

| 0<=Θ<180 | 左→右(1)のシンボルであればそのまま 右→左(2)シンボルであれば反転シンボルに置き換える |

| 180<=Θ<360 | 右→左(2)のシンボルであればそのまま 左→右(1)のシンボルであれば反転シンボルに置き換える |

※特に|Θ-0|<実数誤差は左→右(1)シンボル、|Θ-180|<実数誤差は右→左(2)シンボルとします。

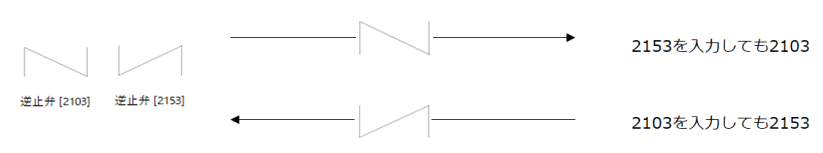

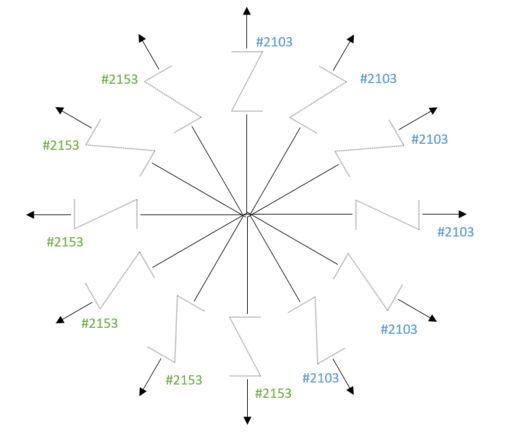

例)逆止弁(2103,2153)はどちらを入力してもエッジの向きでどちらのシンボルになるか決まります。

#2103はFPACの「流れ方向依存特性(FDR:W#9)」が「左→右(1)」

#2153はFPACの「流れ方向依存特性(FDR:W#9)」が「右→左(2)」

エッジの角度:Θ

| 0<=Θ<180 | #2103 |

| 180<=Θ<360 | #2153 |

ラインマーク

ラインマークに引き出し線を表示することができます。

ライン仕様文字列はプラント属性定義で決まり、P&IDレイヤNo.21の設定と同期します。

注意

-

ラインマークの表示/非表示や文字の高さはP&IDレイヤNo.21(ラインマーク)の設定値によって決められます。

-

以下のP&IDレイヤ設定が[0]の場合、ライン仕様文字列からその項目は削除されます。[1]の場合、設定どおり出力されます。

-

レイヤNo.4 ラインマーク(サイズ)

-

レイヤNo.5 ラインマーク(クラス)

-

レイヤNo.6 ラインマーク(流体)

-

レイヤNo.7 ラインマーク(ラインNo.)

-

レイヤNo.8 ラインマーク(断熱)

-

-

レイヤ設定については、「17-03 レイヤ設定」を参照してください。

-

ホームタブの[タグ類]/[新規作成]メニューの[タグ類]から[ラインマーカー]をクリックします。

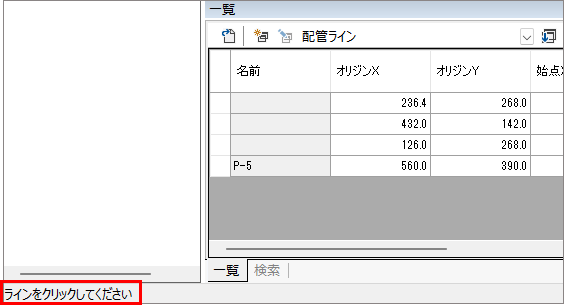

画面左下のステータスバーに「ラインをクリックしてください」と表示されます。

-

ラインマークを表示したいライン(書き出し位置)をクリックします。

画面左下のステータスバーに「ラインマーク表示位置をクリックしてください」と表示されます。

-

ラインマークを表示する位置をクリックします。

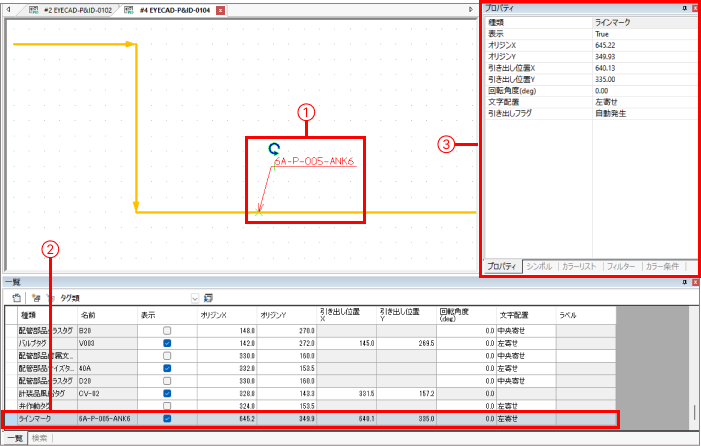

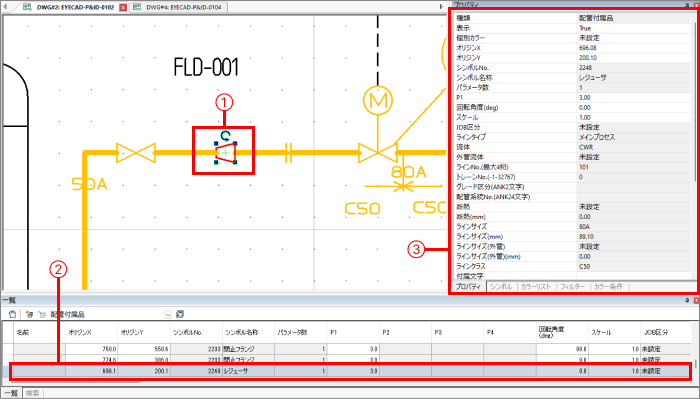

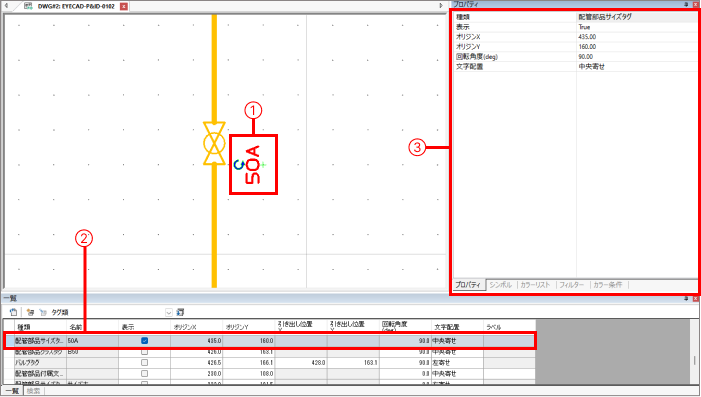

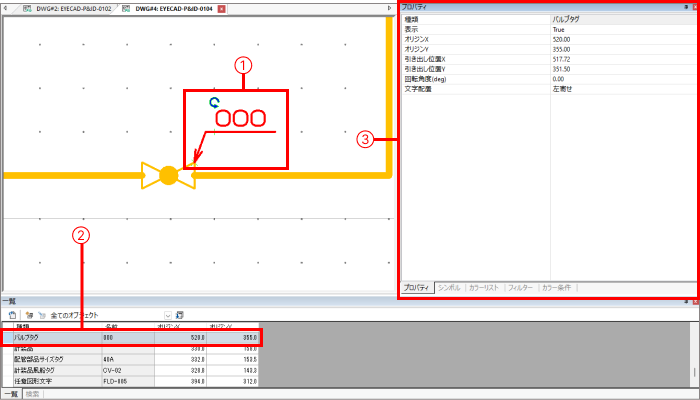

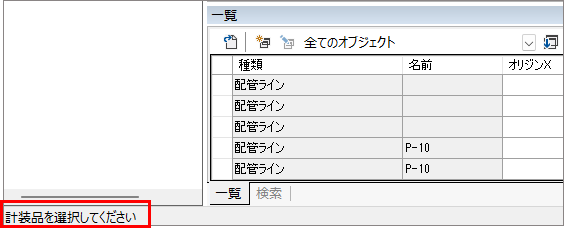

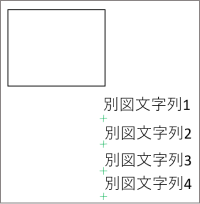

ラインエッジと同じ方向に、ライン仕様文字列が配置されます(①)。また、一覧ウィンドウ(②)とプロパティウィンドウ(③)にも配置したラインマークの情報が追加されます。

-

ラインマークの書き出し位置について

-

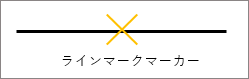

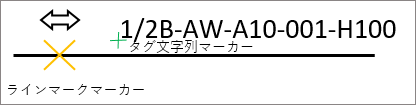

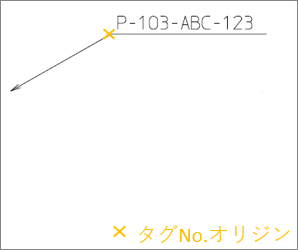

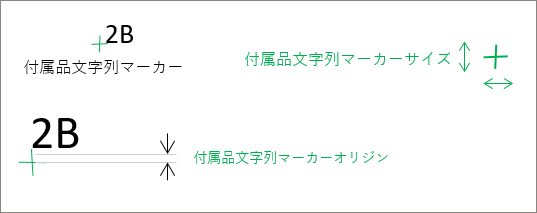

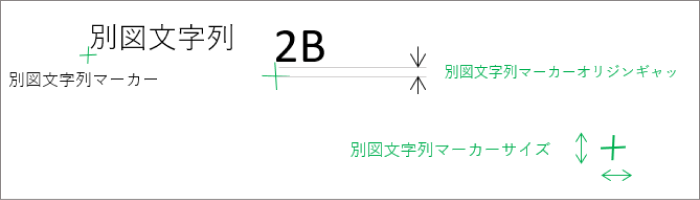

ラインマークマーカー

ラインマークを追加するとラインマークマーカー(×)が表示されます。

ラインマークマーカーのサイズ:デフォルトで2mmです。プロファイルキーで設定できます。

ラインマークマーカーカラー:デフォルトは

です。マーカーの色は、「17-09 P&ID編集画面(フレームワーク)」の「カラーリストウィンドウ」で変更できます。

です。マーカーの色は、「17-09 P&ID編集画面(フレームワーク)」の「カラーリストウィンドウ」で変更できます。

-

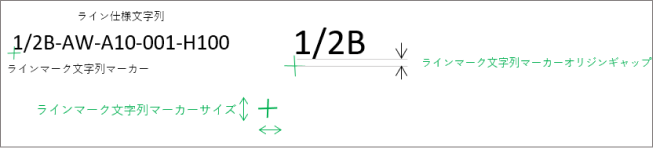

ラインマーク表示位置

ラインマーク表示位置として指定した位置が「ライン仕様文字列」のオリジンとなります。この位置にラインマーク文字列マーカー(+)が表示されます。

ラインマーク文字列マーカーサイズはプロファイルキーで設定できます。

ライン仕様文字列は、ラインマーク文字列マーカーを基点にオフセットした位置から書き出されます。ラインマーク文字列マーカーと文字の下端との距離を「ラインマーク文字列マーカーオリジンギャップ」と呼び、プロファイルキーで設定できます。

ラインマーク文字列マーカーカラーのデフォルトは

です。マーカーの色は、「17-09 P&ID編集画面(フレームワーク)」の「カラーリストウィンドウ」で変更できます。

です。マーカーの色は、「17-09 P&ID編集画面(フレームワーク)」の「カラーリストウィンドウ」で変更できます。

参考

-

ラインマーク文字列マーカーはラインマークを選択したときも表示されます。

-

-

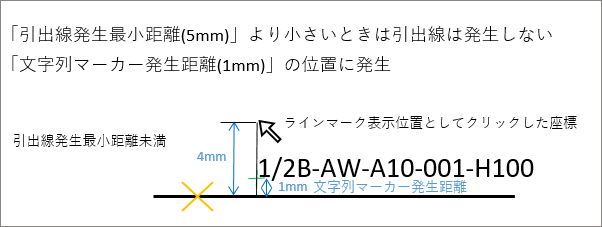

ラインマークの引き出し線について

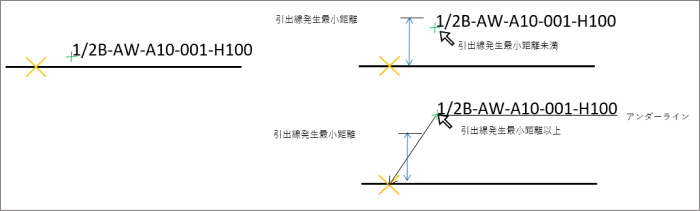

ラインマークの引き出し線は、プロファイルキーの「引出線発生最小距離」と「文字列マーカー発生距離」の設定値によって発生方法が変わります。

例)「引出線発生最小距離(5mm)」、「文字列マーカー発生距離(1mm)」で設定しているとき

ラインマーク表示位置として4mmの位置をクリックした場合

「引出線発生最小距離」以下のため、ラインから「文字列マーカー発生距離」1mmの位置に引出線なしでラインマーク文字列マーカーが発生します。

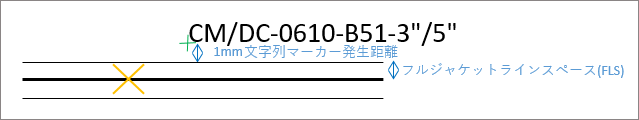

フルジャケットラインスペース(FLS)/セミジャケットラインスペース(SLS)/ダクト幅(DLW)がオフセットされます。

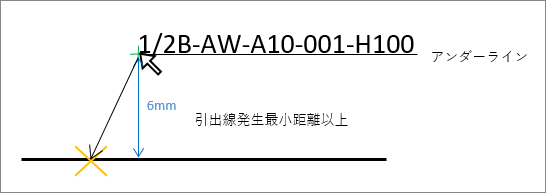

ラインマーク表示位置として6mm以上の位置をクリックした場合

引出線とラインマーク文字列マーカーが発生します。

引出線は、ラインマーク表示位置からマーカ(ラインクリック)位置への引出線矢印が表示されます。

アンダーラインはラインマーク表示位置を始点とし、クリックしたラインエッジと平行なライン仕様文字列が収まる長さの直線で表示されます。

引出線矢印の幅、高さ、太さ、塗りつぶしの有無については、プロファイルキーで設定できます。

-

ラインマークの定義

以下のプロファイルキーで設定できます。

テーブル名:TPidSettings

項目 キー デフォルト値 ラインマーク タグ文字発生距離(mm) LINE_MARK_LABEL_GENERATION_DISTANCE 1 ラインマーク引き出し線発生最小距離(mm) LINE_MARK_LEAD_POINT_MIN_DISTANCE 5 -

ラインマークの編集

ラインマークをクリックすると「ラインマークマーカー」と「タグ文字列マーカー」が表示されます。

ラインマークを選択した状態で、エッジ上をドラッグ&ドロップするとライン仕様文字と引出線とアンダーラインを一緒に移動できます。プロパティウィンドウで数値を指定して移動することもできます。

「タグ文字列マーカー」はドラッグできます。

「引出線発生最小距離」以上なら引出線とアンダーラインが表示されます。

「引出線発生最小距離」未満ならライン仕様文字列のみ表示されます。

-

ライン接続先プロパティ

ラインの接続情報はプロパティウィンドウやラインリストで確認できます。

接続先を変更した場合、すぐにライン接続先プロパティは反映されません。図面を再読み込みすることで反映されます。

-

始点/終点接続タイプ、始点/終点接続先プロパティの表示例

始点/終点接続タイプ 始点/終点接続先 表示例 接続なし 何も表示しない "" 機器 機番/ノズルNo. "T-1001/N-1" ラインエッジ 分岐(パイプラン)ラインマーク "P-101-A10" ライン端点 接続先(パイプラン)ラインマーク "P-101-A10" 別図取合 別図取合で接続なしの場合、"別図取合先不明"と表示 "別図取合先不明" 別図取合で接続先重複の場合、"別図取合先重複"と表示 "別図取合先重複" 別図取合で接続先ありの場合、"別図取合名/図面名/(パイプラン)ラインマーク"と表示 "ABC/#1 EYECAD-P&ID-0101/P-101-A10" 別図取合でプラント境界の場合、"Battery Limit"と表示 "Battery Limit" -

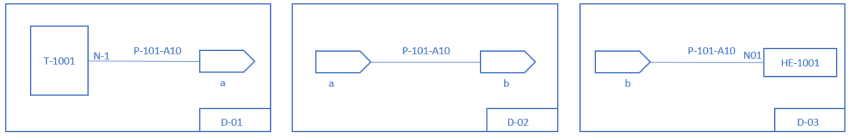

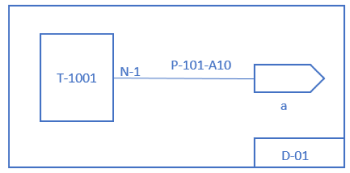

全体始点/終点接続先プロパティ

全体始点/終点接続先プロパティとは、別図取合があるライン全体の始点/終点の接続先を示すプロパティのことです。

このプロパティは、プロパティウィンドウではデフォルト非表示です。配管リストから確認することができます。「リスト用プロパティ」と表示されます。

ラインリストではライン全体始点/終点の「接続先」を表示します。

別図取合をたどれない場合は「接続不正」と表示します。

図面間のライン接続の判定は、同一別図取合名の別図取合シンボル(

)の有無で判定します。

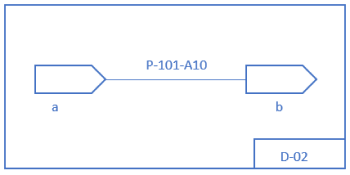

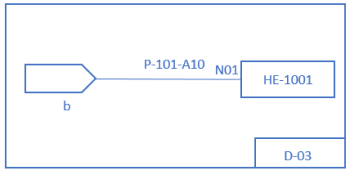

)の有無で判定します。たとえば、以下の図面のようにD-01~D-03まで別図取合を使用して設定しているとします。

接続情報は以下のようになります。

図番 図面 接続情報 D-01

始点接続タイプ:機器

- 始点接続先:T-1001/N-1

- 別図取合名:-

- 別図取合先図面番号:-

全体始点接続先:T-1001/N-1

終点接続タイプ:別図取合

- 終点接続先:P-101-A10

- 別図取合名:a

- 別図取合先図面番号:D-02

全体終点接続先:HE-1001/N01

D-02

始点接続タイプ:別図取合

- 始点接続先:P-101-A10

- 別図取合名:a

- 別図取合先図面番号:D-01

全体始点接続先:T-1001/N-1

終点接続タイプ:別図取合

- 終点接続先:P-101-A10

- 別図取合名:b

- 別図取合先図面番号:D-03

全体終点接続先:HE-1001/N01

D-03

始点接続タイプ:別図取合

- 始点接続先:P-101-A10

- 別図取合名:b

- 別図取合先図面番号:D-02

全体始点接続先:T-1001/N-1

終点接続タイプ:機器

- 終点接続先:HE-1001/N01

- 別図取合名:-

- 別図取合先図面番号:-

全体終点接続先:HE-1001/N01

参考

- 別図取合の詳細については、「別図取合の設定」を参照してください。

配管付属品の追加

配管付属品の追加方法について説明します。

※一般弁や計装品、機能シンボル以外の配管配管ラインタイプに挿入できる部品が対象になります。

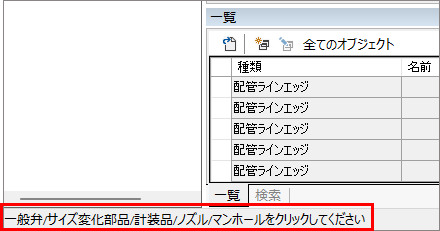

配管付属品の追加は、メニューから追加する方法と、シンボルウィンドウから追加する方法があります。

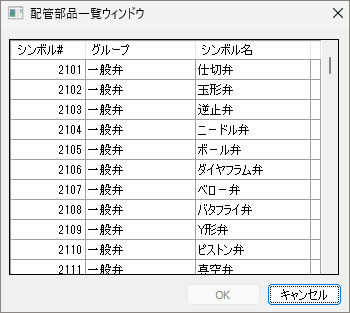

方法1:メニューから追加する

-

図面を表示します。

-

ホームタブまたは[新規作成]メニューから[配管部品]をクリックすると、[配管部品一覧ウィンドウ]が表示されます。

参考

-

配管部品の一覧は、「16-10 配管付属品図形」を参照してください。

-

-

シンボル#やシンボル名を選択して、[OK]をクリックします。

-

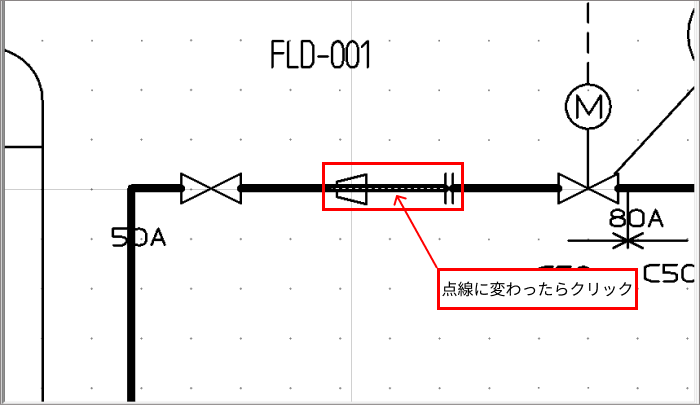

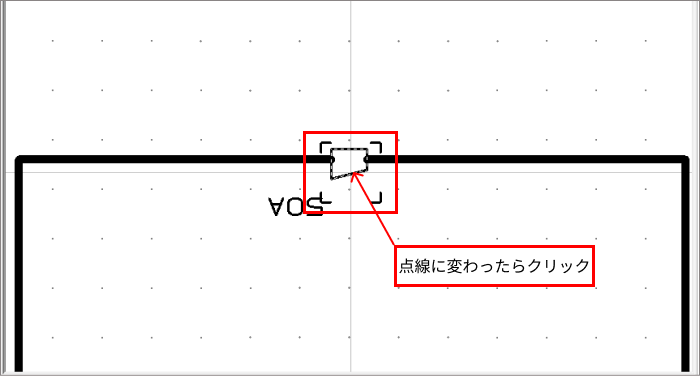

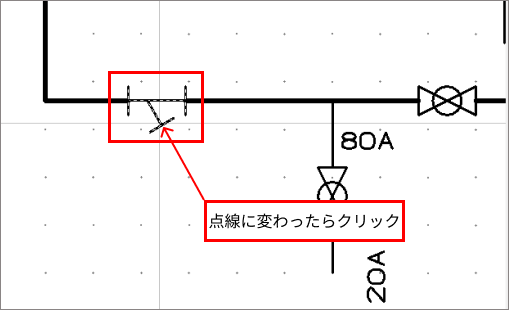

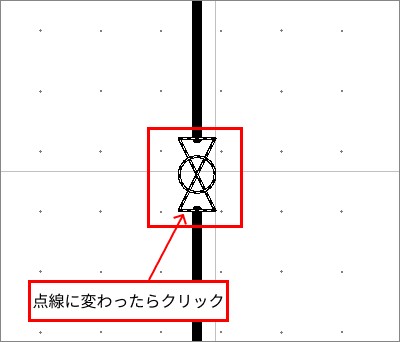

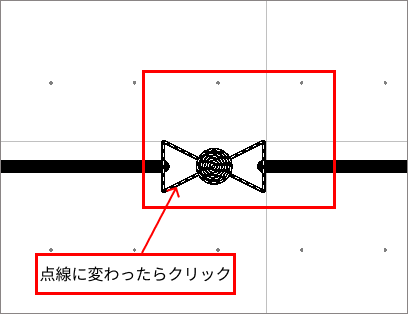

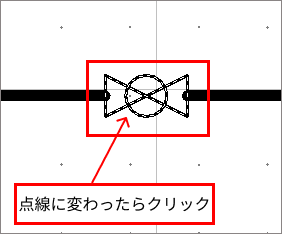

図面編集ウィンドウでシンボルを配置したい配管ラインにカーソルを合わせ、点線に変わったところでクリックします。

参考

-

配管付属品は、ライン以外にも配置できます。

-

-

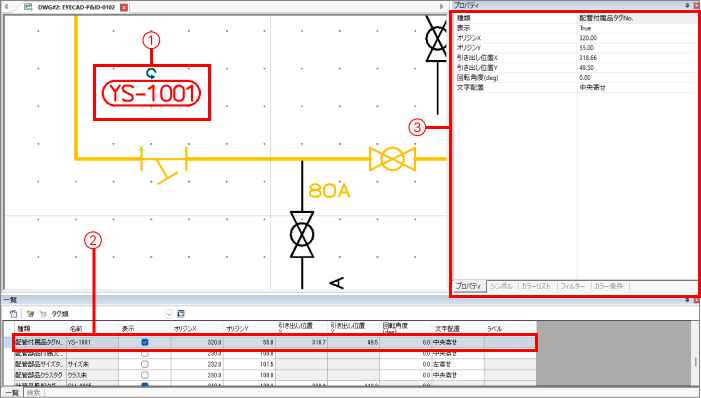

配管付属品が配置されます(①)。また、一覧ウィンドウ(②)とプロパティウィンドウ(③)にも配置した配管付属品の情報が追加されます。

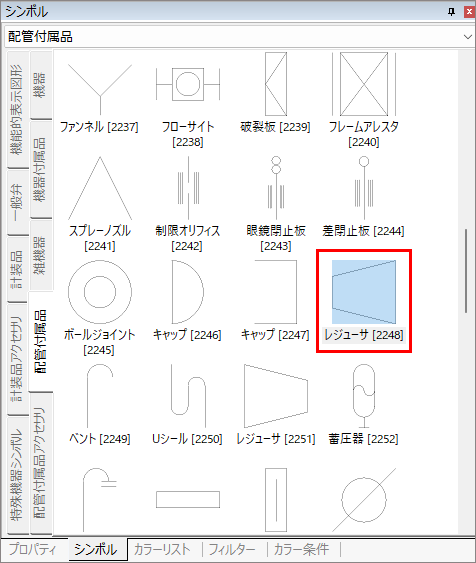

方法2:シンボルウィンドウから追加する

-

図面を表示します。

-

シンボルウィンドウの[配管付属品]から使用したいシンボルを選択します。

-

「方法1:メニューから追加する」の手順4と同様に、図面編集ウィンドウでシンボルを配置したいラインにカーソルを合わせ、点線に変わったところでクリックします。

機器付属品が配置され、一覧ウィンドウ、プロパティウィンドウにも配置した機器付属品の情報が追加されます。

注意

-

曲がり部品と止まり部品について

シンボルには「流れ特性」があります。

「流れ特性」が「曲がり(20,21)」のシンボルはライン途中に挿入することができません。

「流れ特性」が「止まり(40)」のシンボルはライン端点以外入力できません。

詳しくは『06-10-6-1配管シンボル属性:BG(J)ISPR内定義 流れ特性』を参照してください。

-

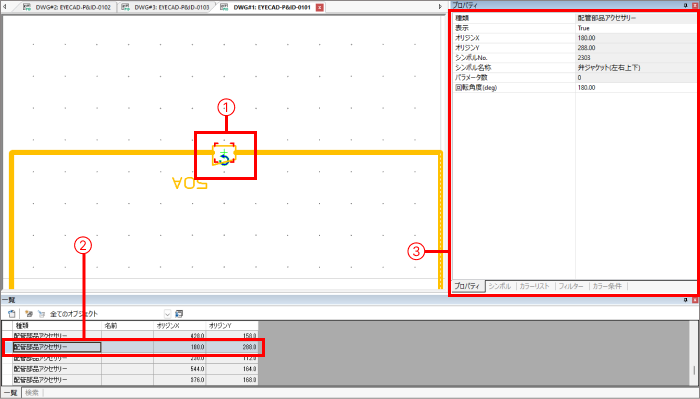

配管付属品アクセサリの追加

配管付属品にアクセサリを追加します。

-

シンボルウィンドウの[配管付属品アクセサリ]から使用したいシンボルを選択します。

-

図面編集ウィンドウでシンボルを配置したい配管付属品にカーソルを合わせ、点線に変わったところでクリックします。

配管付属品アクセサリが配置されます(①)。また、一覧ウィンドウ(②)とプロパティウィンドウ(③)にも配置した配管付属品アクセサリの情報が追加されます。

配管付属品タグの追加

配管付属品にタグNo.を追加し、図面に表示できます。

注意

-

P&IDレイヤNo.2(配管付属品タグ)が[0:非表示]の場合、プロパティウィンドウの表示/非表示設定は無効となり、配管付属品タグは非表示になります。

[0]以外の場合は、プロパティウィンドウの設定が有効になります。

レイヤ設定については、「17-03 レイヤ設定」を参照してください。

-

ホームタブの[タグ類]または[新規作成]メニューの[タグ類]から[タグNo.]をクリックします。

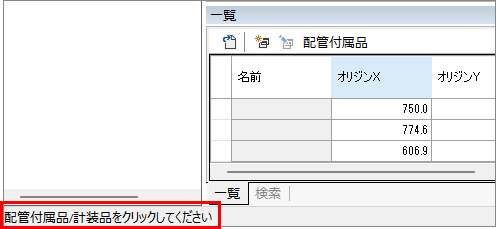

画面左下のステータスバーに「配管付属品/計装品をクリックしてください」と表示されます。

-

図面編集ウィンドウでタグNo.を配置したい配管付属品または計装品にカーソルを合わせ、点線に変わったところでクリックします。

-

画面左下のステータスバーに「タグNo.の配置場所をクリックしてください」と表示されます。

-

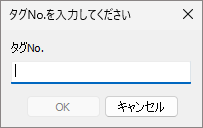

配置場所をクリックすると、タグNo.を入力するダイアログが表示されるので、タグNoを入力し、[OK]をクリックします。

配管付属品タグが配置されます(①)。また、一覧ウィンドウ(②)とプロパティウィンドウ(③)にも配置した配管付属品タグの情報が追加されます。

配管部品タグの表示/非表示

以下のどちらかで表示/非表示できます。

-

配管付属品を選択した状態で、プロパティウィンドウの[タグNo.表示]から[あり]または[なし]を選択する

-

一覧ウィンドウで[タグ類]を表示し、表示列のチェックマークをオン/オフする

配管部品タグの形状・文字サイズ

タグ形状と文字サイズは、P&IDレイヤNo.2の設定値によって決められます。

-

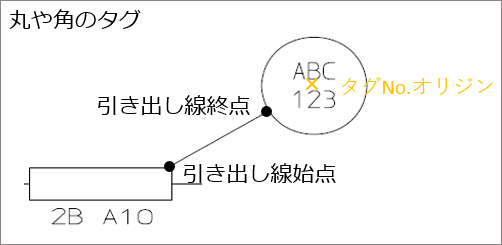

引き出し線の始点と終点

配管付属品を選択した座標となり、引き出し線の終点はタグの形状によって異なります。タグの形状が丸や四角のときは、引き出し線終点が決まっています。引出線始点終点が最小となる終点が選ばれます。

-

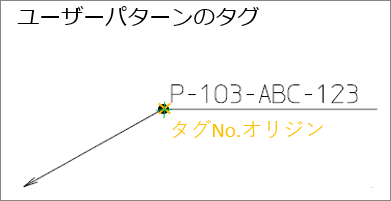

ユーザーパターンの場合

タグNo.オリジンが引出線の終点になります。また、ラインマークと同じパラメータで同じ描画方法となります。詳しくは、「ラインマークの書き出し位置について」を参照してください。

タグ形状の種類

レイヤ#2から文字サイズHxW(高さx幅)を取得します。

-

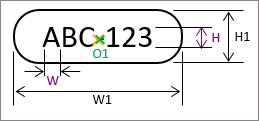

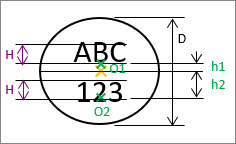

長円

長円の中心がタグNo.オリジンです。

長円幅はタグNo.の文字数(N)によって変わります。

文字はオリジンで中央揃えします。

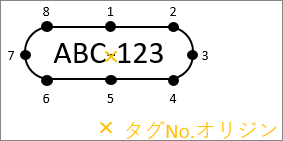

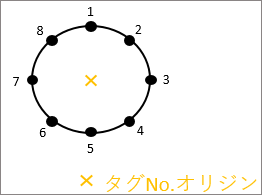

オリジン(O1):長円中心 長円高さ(H1):H+0.5+0.5mm (文字の上下に0.5mm) 長円幅(W1):文字幅+両側に1文字の幅半分 引き出し線の終点は、下図の1~8の始点に一番近い点になります。

-

丸

円の中心がタグNo.オリジンです。

タグNo.文字列は'-'で改行できます。

上段/下段文字は上段/下段オリジン(O1/O2)で中央揃えします。

上段オリジンの円中心からの距離(h1):c*D 下段オリジンの円中心からの距離(h2):(c+1)*D タグのサイズ(D)

レイヤNo2=2の時 固定:10mm

レイヤNo2=4の時 固定:12mm引き出し線の終点は、下図の1~8の始点に一番近い点になります。

参考

-

計装品タグNo.の形状も同様です。計装品タグNo.の表示/非表示と文字の大きさはP&IDレイヤNo.10の設定値によって決められます。

-

-

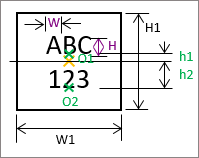

四角

四角の中心がタグNo.オリジンです。

タグNo.文字列の'-'で改行します。

上段/下段文字は上段/下段オリジン(O1/O2)で中央揃えします。

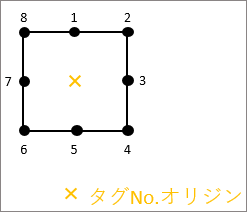

上段オリジンの円中心からの距離(h1):0.5mm 下段オリジンの円中心からの距離(h2):H+0.5mm タグのサイズ(W1 x H1)

レイヤNo2=3の時 固定:10mm x 8mm

レイヤNo2=5の時 固定:12mm x 8mm引き出し線の終点は、下図の1~8の始点に一番近い点になります。

-

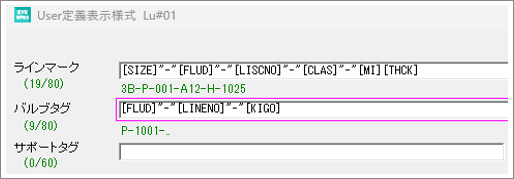

ユーザーパターン

タグNo.オリジンが引き出し線の終点になります。

発生文字列は、「User定義表示様式」の「バルブタグ」の設定に従います。

以下のように[KIGO]にタグNo.が入ります。

User定義表示様式については、『02-06-0-1 User定義表示様式』を参照してください。

配管付属品タグの定義

以下のプロファイルキーで設定できます。

テーブル名:TPidSettings

| 項目 | キー | デフォルト値 |

|---|---|---|

| 配管付属品タグ引き出し線発生最小距離(mm) | LINE_ACC_TAG_LEAD_POINT_MIN_DISTANCE | 5 |

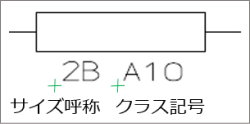

配管付属品サイズ、クラスの表示/非表示

配管付属品に配管ラインの「サイズ呼称」「クラス記号」を図面上に表示できます。

注意

-

P&IDレイヤNo.3(配管付属品サイズとクラス)が[0]の場合、プロパティウィンドウの表示/非表示設定は無効となり、非表示になります。

レイヤ設定については、「17-03 レイヤ設定」を参照してください。

-

ホームタブの[タグ類]または[新規作成]メニューの[タグ類]から[付属品サイズ]または[付属品クラス]をクリックします。

※ここでは[付属品サイズ]を例に説明します。

画面左下のステータスバーに「一般弁/サイズ変化部品/計装品/ノズル/マンホールをクリックしてください」と表示されます。

-

図面編集ウィンドウで付属品サイズを配置したい配管付属品にカーソルを合わせ、点線に変わったところでクリックします。

-

画面左下のステータスバーに「サイズ呼称の配置場所をクリックしてください」と表示されます。

-

追加する位置をクリックします。

画面上に入力したサイズが表示されます(①)。また、一覧ウィンドウ(②)とプロパティウィンドウ(③)にも配置した付属品サイズの情報が追加されます。

参考

-

[付属品クラス]を選択した場合も同様の手順になります。

-

引出線や下線は表示されません。

-

「サイズ呼称」、「クラス記号」が未設定のときは「サイズ未」、「クラス未」と表示されます。

-

配管部品サイズ、クラスの表示/非表示

以下のどちらかで表示/非表示できます。

-

付属品サイズ、付属品クラスを選択した状態で、プロパティウィンドウの[表示]から[あり]または[なし]を選択する

-

一覧ウィンドウで[タグ類]を表示し、表示列のチェックマークをオン/オフする

配管部品サイズ、クラスの文字サイズ

文字サイズは、P&IDレイヤNo.3の設定値によって決められます。

「サイズ呼称」と「クラス記号」はまた、ラインマークと同じパラメータで同じ描画方法となります。詳しくは、「ラインマークの書き出し位置について」を参照してください。

配管部品サイズ、クラスの編集

「サイズ呼称」と「クラス記号」は配管付属品(計装品)を移動、コピー、削除すると一緒に移動、コピー、削除されます。

「サイズ呼称」と「クラス記号」はそれぞれ移動や回転できます。

参考

-

サイズ変化がある場合、P&IDレイヤNo.23(サイズ変化表記)に従って表記されます。

レイヤ設定については、「17-03 レイヤ設定」を参照してください。

配管付属品の接続形状

配管部品の接続形式には、接続形状タイプがあります。

配管部品をラインに挿入すると、ラインスペックから接続形式を取得し、EyespecIFで接続形式から接続形状タイプを取得できます。

接続形状タイプにより配管部品の接続形状が変わります。

-

一般弁の場合

スペッククラスに従うため、スペックが変わり接続形状も変わることがあります。

-

配管付属品、計装品の場合

入口出口の接続形式プロパティを持つため、プロパティで変更できます。また、ラインに挿入したときは、ラインスペックからそのフランジの接続形式を入口出口の接続形式に設定し、その接続形状となります。

注意

-

以下の場合、接続形状は描画されません。

-

スペックまたはサイズのない配管ラインに一般弁、配管付属品、計装品を挿入した場合

-

スペックやサイズが設定されていても、PMSにない一般弁を挿入した場合

-

単独で一般弁、配管付属品、計装品を配置した場合

-

-

スペッククラスが変更になってもプロパティはそのままです。

-

P&IDレイヤNo.15(配管部品接続形状)が[0:非表示]のときはライン上にそのまま挿入されます。[1:表示]のときは「接続形式」プロパティに従って表記されます。デフォルトはフランジ形状です。

レイヤ設定については、「17-03 レイヤ設定」を参照してください。

接続形状タイプ(connection shape type)

接続形状タイプはEyespecIFで接続形式Code(conection type)を引数で渡すと取得できます。

-

IF仕様

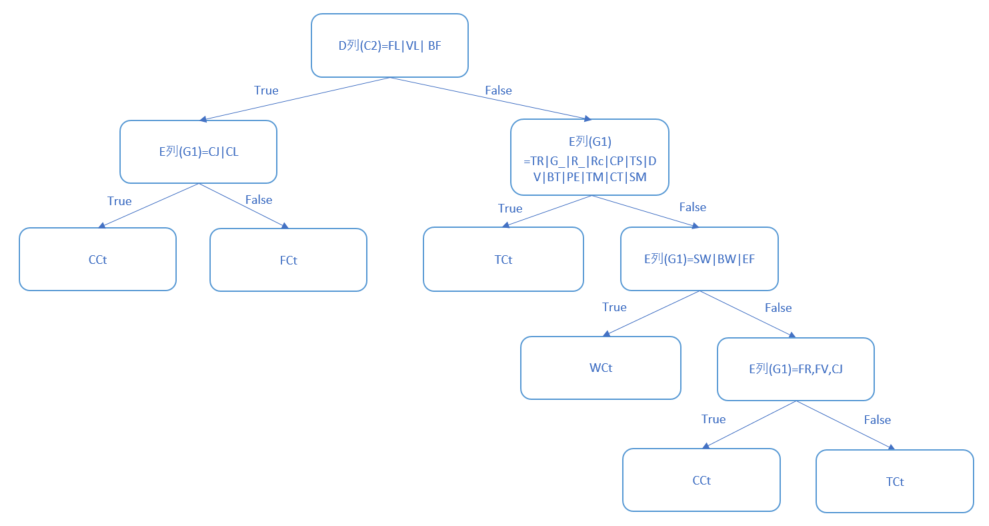

接続形状タイプはITEMの「D列(C2)」と「E列(G1)」で決定します。

接続形式Code=Item Codeです。

接続形状の定義

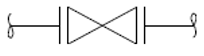

| 接続形状タイプ | 記号 | 接続形状サンプル | 形状定義 |

|---|---|---|---|

| フランジ形状 | FCt |  |

シンボル定義で、フランジ設定数と各フランジの幅、角度、距離を定義 |

| ねじ形状 | TCt |  |

シンボル形状そのまま |

| 溶接形状 | WCt | デフォルトシンボル:2257 | |

| クランプ形状 | CCt |  |

デフォルトシンボル:2317 |

溶接形状とクランプ形状はシンボルで描画します。このシンボルは以下のプロファイルキーで変更できます。

テーブル名:TPidSettings

| 項目 | キー | デフォルト値 |

|---|---|---|

| 溶接形状シンボルNo | LINE_ACC_ENDS_SYMBOL_WELD | 2257 |

| クランプ形状シンボルNo | LINE_ACC_ENDS_SYMBOL_CLAMP | 2317 |

相フランジの径

シンボルファイル(FPAC,FINS)で定義しています。

BG(J)FPAC Rec#:3~ W#17

BG(J)FINS Rec#:3~ W#25

参考

-

スケール値を掛けたものが実際の値です。

-

0の場合、相フランジは発生不要です。

配管付属品文字の表示/非表示

図面上に配管付属品文字を表示/非表示することができます。

-

配管付属品を選択した状態で、プロパティウィンドウの[付属文字]に文字を入力します。

-

プロパティウィンドウの[付属文字表示]から[あり]または[なし]を選択します。

一般弁の追加

一般弁の追加方法は、配管付属品と同様です。

[配管部品一覧ウィンドウ]や、シンボルウィンドウから一般弁を選択して配置してください。

追加方法については、「配管付属品の追加」を参照してください。

配管付属品アクセサリの追加

一般弁に配管付属品アクセサリを追加できます。

追加方法については、「配管付属品アクセサリの追加」を参照してください。

※計装品アクセサリは追加できません。

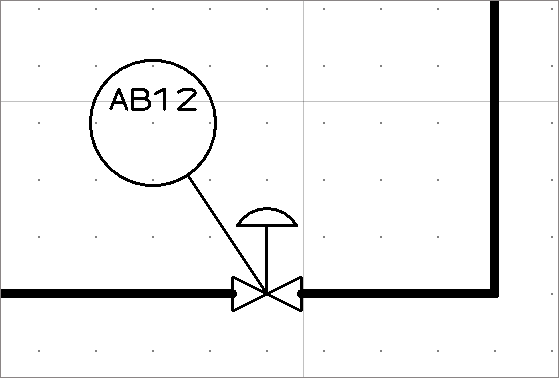

バルブタグの表示/非表示

図面上にバルブタグを表示できます。

デフォルトでは非表示となっているため、図面上で配置場所を指定して表示するか、プロパティウィンドウで表示することができます。

配置場所を指定して表示

-

ホームタブの[タグ類]または[新規作成]メニューの[タグ類]から[バルブタグ]をクリックします。

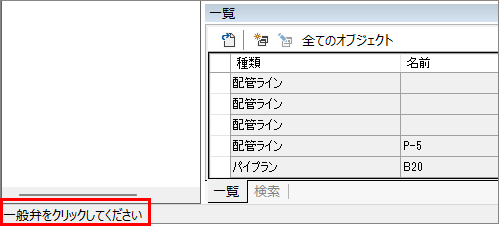

画面左下のステータスバーに「一般弁をクリックしてください」と表示されます。

-

図面編集ウィンドウでバルブタグを配置したい一般弁にカーソルを合わせ、点線に変わったところでクリックします。

-

画面左下のステータスバーに「バルブタグの配置場所をクリックしてください」と表示されます。

-

追加する位置をクリックします。

バルブタグが配置されます(①)。また、一覧ウィンドウ(②)とプロパティウィンドウ(③)にも配置したバルブタグの情報が追加されます。

バルブタグの表示/非表示

以下のいずれかで表示/非表示できます。

-

一般弁を選択した状態で、プロパティウィンドウの[バブルタグ表示]から[あり]または[なし]を選択する

-

バルブタグを選択した状態で、プロパティウィンドウの[表示]から[あり]または[なし]を選択する

-

一覧ウィンドウで[タグ類]を表示し、表示列のチェックマークをオン/オフする

バルブタグの内容・文字サイズ

バルブタグの内容と文字サイズは、P&IDレイヤNo.16(バルブタグ)の設定値によって決められます。レイヤ設定については、「17-03 レイヤ設定」を参照してください。

一般弁サイズ、クラスの表示/非表示

一般弁の「サイズ呼称」「クラス記号」を図面上に表示できます。

詳しくは、「配管付属品サイズ、クラスの表示/非表示」を参照してください。

一般弁の接続形状

「配管付属品の接続形状」を参照してください。

一般弁付属品文字の表示/非表示

図面上に一般弁付属品文字を表示/非表示することができます。

-

一般弁を選択した状態で、プロパティウィンドウの[付属文字]に文字を入力します。

-

プロパティウィンドウの[付属文字表示]から[あり]または[なし]を選択します。

計装品の追加

計装品の追加方法は、配管付属品と同様です。

[配管部品一覧ウィンドウ]や、シンボルウィンドウから計装品を選択して配置してください。

追加方法については、「配管付属品の追加」を参照してください。

計装品アクセサリの追加

計装品に計装品アクセサリを追加できます。

追加方法は、「配管付属品アクセサリの追加」と同様です。

計装品タグの表示/非表示

図面上に計装品タグ(V9までは「風船タグ」と呼ばれていました)を表示/非表示することができます。

計装品を選択した状態で、プロパティウィンドウの[タグNo.表示]から[あり]または[なし]を選択します。

注意

-

P&IDレイヤNo.10(計装品タグ)が[0:非表示]の場合、プロパティウィンドウの表示/非表示設定は無効となり、計装品タグは非表示になります。

[0]以外の場合は、プロパティウィンドウの設定が有効になります。

レイヤ設定については、「17-03 レイヤ設定」を参照してください。

計装品タグの形状・文字サイズ

計装品タグの形状は、配管付属品タグの丸タイプと同じです。

計装品タグの大きさはP&IDレイヤNo.10の設定値によって決められます。

参考

-

計装品シンボル内にタグNo.を表記するシンボルがあります。詳しくは、「16-12 計装用図形」を参照してください。

シンボル内のタグNo.はセンタリングで表記されます。

-

シンボル編集でタグNo.表記のシンボルを作成する場合は、メッセージの座標とメッセージ番号を登録してください。

計装品サイズ、クラスの表示/非表示

計装品の「サイズ呼称」「クラス記号」を図面上に表示できます。

詳しくは、「配管付属品サイズ、クラスの表示/非表示」を参照してください。

計装品の接続形状

「配管付属品の接続形状」を参照してください

計装品付属品文字の表示/非表示

図面上に計装品付属品文字を表示/非表示することができます。

-

計装品を選択した状態で、プロパティウィンドウの[付属文字]に文字を入力します。

-

プロパティウィンドウの[付属文字表示]から[あり]または[なし]を選択します。

弁作動タグの表示/非表示

図面上に計装弁の弁作動を表示できます。

デフォルトでは非表示となっているため、図面上で配置場所を指定して表示するか、プロパティウィンドウで表示することができます。

注意

- P&IDレイヤNo.9(計装品弁作動)が[0:非表示]の場合、プロパティウィンドウの表示/非表示設定は無効となり、弁作動タグは非表示になります。

[0]以外の場合は、プロパティウィンドウの設定が有効になります。

レイヤ設定については、「17-03 レイヤ設定」を参照してください。

配置場所を指定して表示

-

ホームタブの[タグ類]または[新規作成]メニューの[タグ類]から[弁作動]をクリックします。

画面左下のステータスバーに「計装品をクリックしてください」と表示されます。

-

図面編集ウィンドウで弁作動タグを表示したい計装品(計装弁)にカーソルを合わせ、点線に変わったところでクリックします。

-

画面左下のステータスバーに「弁作動の配置場所をクリックしてください」と表示されます。

-

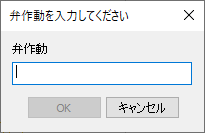

配置場所をクリックすると、弁作動を入力するダイアログが表示されるので、弁作動を入力し、[OK]をクリックします。

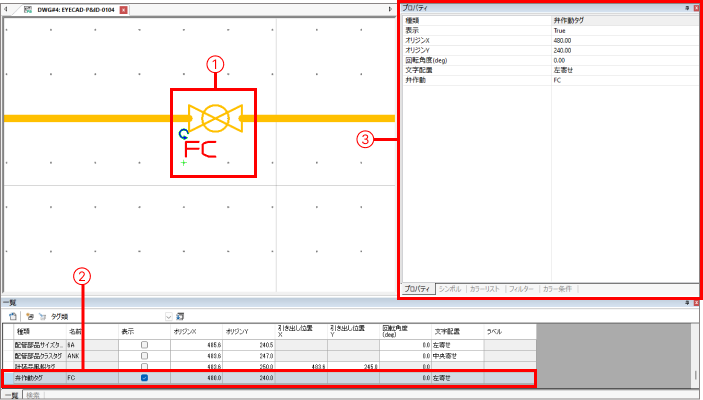

弁作動タグが配置されます(①)。また、一覧ウィンドウ(②)とプロパティウィンドウ(③)にも配置した弁作動タグの情報が追加されます。

弁作動タグの表示/非表示

以下のいずれかで表示/非表示できます。

-

計装弁を選択した状態で、プロパティウィンドウの[弁作動文字表示]から[あり]または[なし]を選択する

-

弁作動を選択した状態で、プロパティウィンドウの[表示]から[あり]または[なし]を選択する

-

一覧ウィンドウで[タグ類]を表示し、表示列のチェックマークをオン/オフする

弁作動タグの文字サイズ

弁作動タグの文字サイズは、P&IDレイヤNo.3(配管付属品サイズとクラス)の設定値によって決められます。レイヤ設定については、「17-03 レイヤ設定」を参照してください。

機能シンボルの追加

配管ラインに機能シンボルを挿入して、サイズ変更やクラス変更など特別な機能を持たせることができます。

配管付属品と同様に単独で配置することができます。配置したところからラインを引くことができるため、端点部品にもなります。

機能シンボルの種類

※「端点部品」に「〇」があるものは、ライン端点に付きます。

※「分割」に「〇」があるものはエッジに挿入すると配管ラインを分割します。

| 種類 | シンボル | 分割 | 端点部品 | 機能 |

|---|---|---|---|---|

| 記号(0) | 地下埋(8003) | 〇 | ||

| スロープ(8002) | 向きはプロパティ設定 | |||

| 流れ矢印(8006) | 向きはプロパティで設定。流れ方向に連動する必要はない | |||

| 45°開口(8018) | 〇 | |||

| 側溝(8008) | ||||

| 配管合流(8017) | 最大4つのラインと接続 | |||

| サイズ変化(1) | 同心サイズ変化(2012) | 部品挿入後、この部品前後のパイプランのサイズ設定。サイズ文字列は変化サイズを表記する | ||

| 偏心サイズ変化(2014) | ||||

| レジューシングフランジ(2268) | ||||

| クラス変化(2) | クラス変化(8005) | この部品挿入後、この部品の上流/下流パイプランのクラス設定をする。クラス変化文字を表記する | ||

| 別図取合(4) | 別図取合(8004) | 〇 | この部品の「接続先」プロパティに別の図面の別図取合部品と接続を設定し図面間の行き来が可(ダブルクリックで接続先にズーム) | |

| 用役接続From(8010) | 〇 | |||

| 用役接続To(8011) | 〇 | |||

| プラント境界(8009) | 〇 | 接続先なし | ||

| マーク(5) | 断熱マーク(8001) | 「断熱記号」プロパティを表記 | ||

| ストリームマーク(8025) | 「ストリームNo.」プロパティを表記 | |||

| 配管分割(6) | 配管分割クラス変更(8019) | 〇 | 部品を挿入してラインを分割して前後のラインのクラス設定 | |

| 工事取合(8057,8007) | 〇 | 部品を挿入してラインを分割 | ||

| 配管タイプ変化(8014) | 〇 | 部品を挿入してラインを分割 |

機能シンボルの機能

機能シンボルは特殊なプロパティや接続情報を持っています。

エッジに沿って移動します。

スロープ(8002)と、流れ方向(8006)には「向き」プロパティがあり「正/逆」で切替できます。配管合流(8017)は最大4つのラインと接続できます。

サイズ変化用シンボルの追加

注意

- P&IDレイヤNo.3(配管付属品サイズとクラス)が[0]の場合、プロパティウィンドウの表示/非表示設定は無効となり、非表示になります。

レイヤ設定については、「17-03 レイヤ設定」を参照してください。

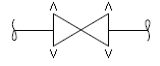

ラインのサイズ変化を設定するシンボルは以下のとおりです。

| レジューサ(2012) |  |

| 偏心レジューサ(2014) |  |

| 異径フランジ(2268) |  |

-

シンボルウィンドウの[機能シンボル]から使用するシンボルを選択します。

-

図面編集ウィンドウでシンボルを配置したいラインにカーソルを合わせ、点線に変わったところでクリックします。

-

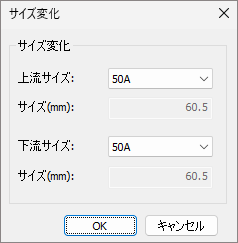

[サイズ変化]ダイアログが表示されるので、[上流サイズ]と[下流サイズ]を選択し、[OK]をクリックします。

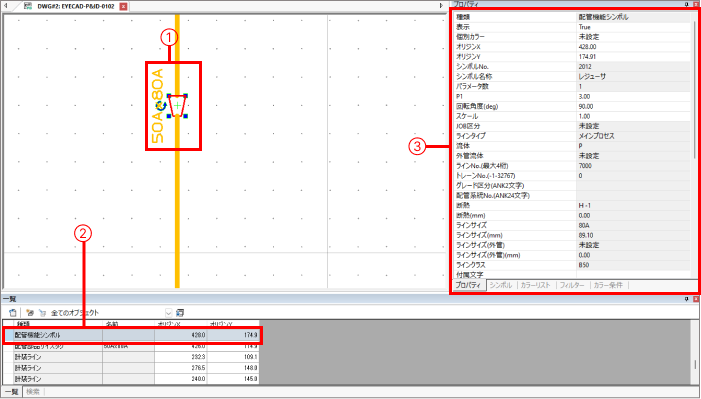

シンボルが配置され、サイズ呼称の情報が表示されます(①)。また、一覧ウィンドウ(②)とプロパティウィンドウ(③)にも配置したシンボルの情報が追加されます。

参考

-

同一サイズを指定した場合は、サイズは1つだけ表示されます。

-

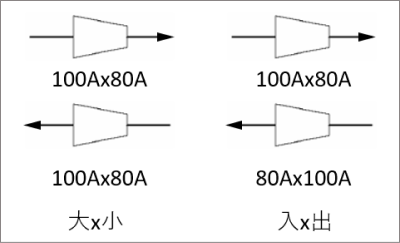

サイズ呼称の表示形式は、P&IDレイヤ#23の設定により「大×小」順か「流れ方向」順かが決まります。※例は「大×小」順です。

レイヤ設定については、「17-03 レイヤ設定」を参照してください。

-

[サイズ変化]ダイアログはプロファイルキーで非表示に設定できます。

非表示に設定した場合は、ライン仕様はすべて「未設定」、サイズもラインサイズとなります。-

テーブル名:TPidSettings

-

キー:LINE_SIZECHANGE_DIALOG_ENABLE

-

設定値:1:表示/0:非表示

-

デフォルト値:1

設定方法については、「17-08 P&ID編集画面(基本メニュー)」の「プロファイルの設定」を参照してください。

-

-

サイズ呼称の表示/非表示

サイズ呼称を選択し、以下のどちらかで表示/非表示できます。

-

プロパティウィンドウの[表示]から[あり]または[なし]を選択する

-

一覧ウィンドウで[タグ類]を表示し、表示列のチェックマークをオン/オフする

サイズ変化時の連動動作

以下のような連動動作があります。

-

サイズ変化部品を入力するとパイプランを上流、下流に分割し、それぞれのサイズを設定します。同一サイズの場合も分割します。

-

サイズ変化部品のあるラインを削除すると、サイズ変化部品も削除します。

-

サイズ変化部品を削除すると、上流下流パイプランを結合します。サイズは上流側に合わせます。

-

サイズ変化したパイプラン上の部品、ラインマーク、サイズ文字列を更新します。

クラス変化用シンボルの追加

ラインのクラス変化を設定するシンボルは以下のとおりです。

| クラス変更(8005) |  |

-

シンボルウィンドウの[機能シンボル]から使用するシンボルを選択します。

-

図面編集ウィンドウでシンボルを配置したいラインにカーソルを合わせ、点線に変わったところでクリックします。

-

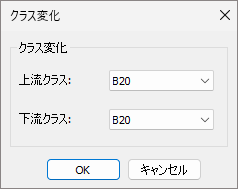

[クラス変化]ダイアログが表示されるので、上流と下流のクラスを選択し、[OK]をクリックします。

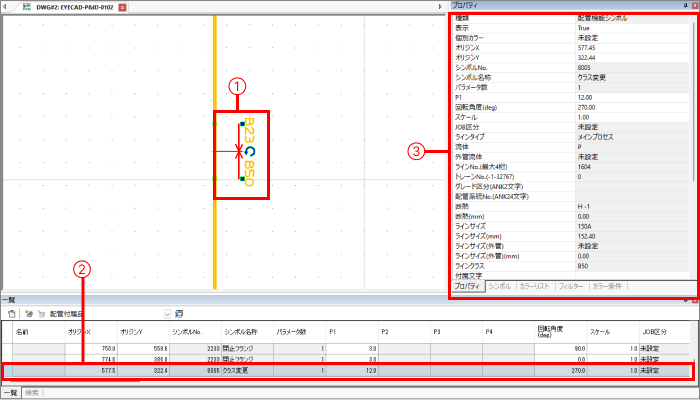

シンボルが配置され、クラス文字が表示されます(①)。また、一覧ウィンドウ(②)とプロパティウィンドウ(③)にも配置したシンボルの情報が追加されます。

参考

-

クラス文字は上流、下流で別々に位置を移動できます。

-

クラス文字の表示/非表示

クラス文字を選択し、以下のどちらかで表示/非表示できます。

-

プロパティウィンドウの[表示]から[あり]または[なし]を選択する

-

一覧ウィンドウで[タグ類]を表示し、表示列のチェックマークをオン/オフする

クラス変化時の連動動作

サイズ変化と同様です。詳しくは、「サイズ変化時の連動動作」を参照してください。

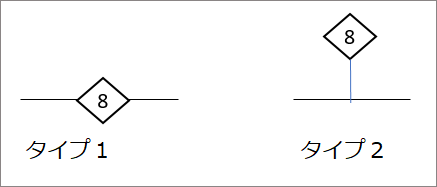

別図取合の設定

別の図面の別ラインへ接続できるシンボルのことを「別図取合シンボル」と呼びます。

別図取合シンボルは「別図取合名」プロパティを持ち、共通の名前を持つことでつながります(接続情報を持っています)。

別図取合シンボルを入力するときは、別図取合名を入力、または接続先の相手を図番と別図取合名の一覧から選択できます。

別図取合シンボル一覧

※流れ方向は、実際のシンボル形状には表示されません。

| 名称 | シンボルNo. | 流れ方向 | シンボル図形 | 反転シンボル | 流れ方向依存特性(FDR) | 端点属性(on_term) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 別図取合(To) | 8004 | 8070 | 左右(1) | 端点終点(2) | ||

| 別図取合(From) | 8070 | 8004 | 右左(2) | 端点始点(1) | ||

| プラント境界(To) | 8009 | 8071 | 左右(1) | 端点終点(2) | ||

| プラント境界(From) | 8071 | 8009 | 右左(2) | 端点始点(1) | ||

| 用役接続(To) | 8011 |  |

8010 | なし(0) | 端点終点(2) | |

| 用役接続(From) | 8010 |  |

8011 | なし(0) | 端点始点(1) |

ライン端点に別図取合シンボルを配置するときのシンボルの置き換え

- ライン始点には端点属性が「端点終点(2)」の部品は配置できません。

- ライン終点には端点属性が「端点始点(1)」の部品は配置できません。

-

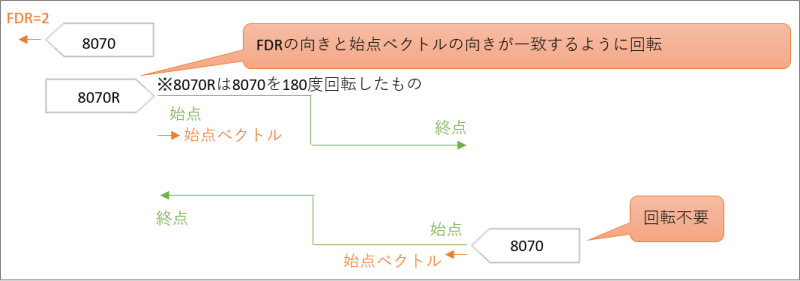

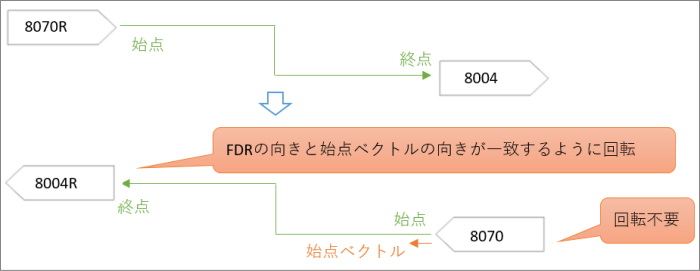

流れ方向依存特性(FDR)が「左右(1)」か「右左(2)」の場合でライン始点に端点属性が「端点始点(1)」を配置する場合、FDRの向きと始点ベクトルが一致するように回転します。

- 流れ方向依存特性(FDR)が「左右(1)」か「右左(2)」の場合でライン終点に端点属性が「端点終点(2)」を配置する場合、流れ方向依存特性の向きと始点ベクトルが一致するように回転します。

- 流れ方向依存特性(FDR)が「なし(0)」の場合はそのまま配置されます。

流れ方向を切り替えるとき、鏡反転時の別図取合シンボルの置き換え

- 反転したシンボルの流れ方向依存特性(FDR)が「左右(1)」か「右左(2)」の場合、FDRの向きと始点ベクトルが一致するように回転します。

- 反転したシンボルの流れ方向依存特性(FDR)が「なし(0)」の場合はそのまま配置されます。

-

鏡反転は座標値を鏡反転座標に置き換えます。

コンバート時の別図取合シンボルの置き換え

旧データでは別図取合(8004)、プラント境界(8009)は始点にも終点に使われ必要に応じて回転します。

用役接続To(8011)、用役接続Form(8010)は始点、終点どちらにも使われています。

- 別図取合、プラント境界、用役接続は始点/終点によってシンボルを置き換えます。また流れ方向依存特性(FDR)の向きと始点/終点ベクトルが一致するように回転します。

別図取合の設定方法

-

シンボルウィンドウの[機能シンボル]から使用するシンボルを選択します。

-

図面編集ウィンドウでシンボルを配置したいラインのライン端点エッジにカーソルを合わせ、点線に変わったところでクリックします。

-

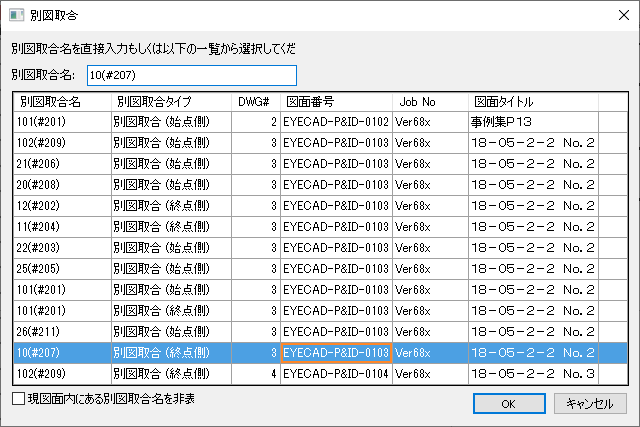

[別図取合]ダイアログが表示されるので、一覧から別図取合名を選択、または別図取合名を入力し、[OK]をクリックします。

シンボルが配置され、別図取合文字が表示されます。

また、一覧ウィンドウとプロパティウィンドウにも配置したシンボルの情報が追加されます。

別図取合名

「別図取合名」は自由に設定できますが、同じ別図取合名がない場合や同じ別図取合名を持つ別図取合シンボルが3つ以上になった場合、別図取合先をズーム表示できません。1対1の場合にズーム表示されます。

そのため、図面エラー機能で、同じ別図取合名がない場合や同じ別図取合名をもつ別図取合シンボルが3つ以上となる別図取合シンボルの確認が可能になります。

エラーが出た場合、詳しくは、「18-02 図面エラー」を参照してください。

別図取合先の表示

配置した別図取合シンボルをダブルクリック、または右クリックメニューから「別図取合先」を選択すると、別図取合先の図面が開き、接続先の別図取合シンボルがズーム表示されます。

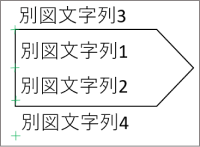

別図取合文字列の表記

別図取合の「別図取合文字列1」「別図取合文字列2」「別図取合文字列3」「別図取合文字列4」プロパティの文字列表記は以下のとおりです。

-

別図取合、プラント境界の場合

各文字列は、シンボルのデフォルトサイズに合う位置に配置されます。

スケールや文字列サイズを変更した場合は手動で調整してください。

別図取合文字列2、4は別図取合文字列1、3と対照的な位置になります。

-

用役接続の場合

別図取合文字列1の別図取合文字列マーカーの位置と、別図取合文字列2の高さが一致する位置に配置されます。3と4も同様です。

別図取合文字の表示/非表示

別図取合文字を選択し、以下のどちらかで表示/非表示できます。

-

プロパティウィンドウの別図取合文字列1~4から[あり]または[なし]を選択する

-

一覧ウィンドウで[タグ類]を表示し、表示列のチェックマークをオン/オフする

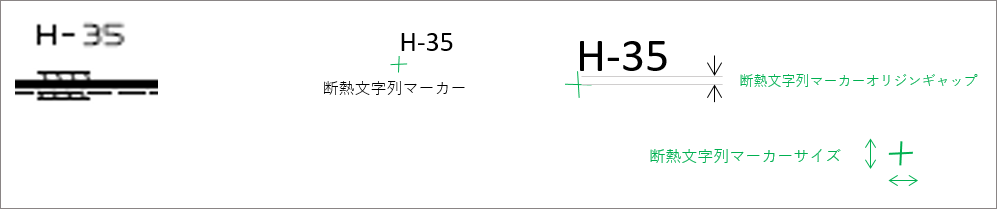

断熱マークとストリームマークの設定

断熱表示とストリーム表示用のマークを設定できます。

断熱マーク

「断熱マーク(8001)」を使用します。

エッジの断熱記号または断熱材名を表記します。

エッジにはプロパティがないのでライン始点属性から断熱変化をたどる必要があります。

断熱マークの定義

以下のプロファイルキーで設定できます。

テーブル名:TPidSettings

| 項目 | キー | デフォルト値 |

|---|---|---|

| 断熱文字列高さ | LINE_ACC_INSU_STRING_HEIGHT | 2 |

| 断熱文字列幅 | LINE_ACC_INSU_STRING_WIDTH | 2 |

ストリームマーク

「ストリームマーク(8025)」を使用します。

エッジの断熱記号または断熱材名を表記

エッジにはプロパティがないのでライン始点属性から断熱変化をたどる必要があります。

ストリームマークの定義

以下のプロファイルキーで設定できます。

テーブル名:TPidSettings

| 項目 | キー | デフォルト値 |

|---|---|---|

| ストリームNo.文字列高さ | LINE_ACC_STREAMNO_STRING_HEIGHT | 2 |

| ストリームNo.文字列高さ | LINE_ACC_STREAMNO_STRING_WIDTH | 2 |

配管分割の設定

以下のシンボルを挿入してラインを分割できます。

| シンボル名 | 備考 |

|---|---|

| 配管分割クラス変更(8019) | 部品挿入後、[クラス変更]ダイアログを表示して分割したラインのクラスを変更します。 |

| 工事取合(8057,8007) | 「付属品文字列」を4つまで指定できます。 |

| 配管タイプ変化(8014) |

参考

-

シンボルは上流側ラインに残ります。

-

分割したラインの接続情報は残ります。

直付け

配管の部品間の距離(直付け有効間隔)が「直付け距離(0.05mm)」になると直付け状態となります。

部品間を直付けにする方法

以下の2種類あります。

- 部品を選択して[ライン]メニューから[直付け(上流)]または[直付け(下流)]を選択します。

- 部品をドラッグして、部品間エッジの距離を直付け有効間隔より小さくします。

部品間が直付け状態のときは、以下のようになります。

- 接続形状は描画されません。

- クランプ形状は描画されます。

- 部品間エッジは描画されません。

計装ラインの編集

ライン入力モード(成長モード)で計装ラインを設定します。

計装ラインタイプ

計装ラインには以下のタイプが用意されています。

タイプによりラインの表示が変わります。

ラインタイプのデフォルトは「機械的結合線」です。

配置済みのラインを選択して、プロパティからラインタイプを切り替えることもできます。

参考

-

各ラインタイプごとに設定される線の太さや、破線ピッチ等については、「16-11 計装線図形」を参照してください。

計装ラインの操作概要

-

成長モードの開始

ホームタブまたは[新規作成]メニューの[計装ライン]の中からラインタイプを選択するか、ホームタブまたは[ライン]メニューから[成長]をクリックすると成長モードになります。

注意

- 成長モード操作中は、ラインタイプの切り替えはできません。

-

成長モードの終了

操作は配管ラインの編集方法と同じです。「配管ラインの編集」の「成長モードの終了」を参照してください。

-

計装ラインの入力種別

計装ラインが成長モードのとき、以下のようなライン種別で作図できます。作図中に種別を切り替えて作図することもできます。

-

直交入力

-

斜め入力

操作は配管ラインの編集方法と同じです。「配管ラインの編集」の「配管ラインの入力種別」を参照してください。

-

-

スナップ

グリッド点への吸着状態を切り替えることができます。

操作は配管ラインの編集方法と同じです。「配管ラインの編集」の「スナップ」を参照してください。

計装ラインの新規作成

-

図面を表示します。

-

ホームタブまたは[新規作成]メニューの[計装ライン]の中からラインタイプをクリックします。

画面左下のステータスバーに「始点となるオブジェクトをクリックしてください」と表示されます。

-

始点をクリックします。

画面左下のステータスバーに「ラインの次点をクリックしてください」と表示されます。

-

次点をクリックします。

指定した位置により以下のような動作になります。

次点の指定位置 クリック後の動作 ライン クリックした位置をライン終点として成長モードが終了し、計装ラインが作成されます。 オブジェクト以外 クリックした位置をライン途中点として追加し、成長モードが継続されます。次点をクリックするか、終了したい場合は、ホームタブまたは[ライン]メニューから[成長終了]をクリックします。 参考

-

Shiftキーを押しながらクリックすると、水平/垂直にラインが引けます。

-